とある室長のブログ

地域の進学事情にいちばん詳しいのは、誰だろう? 学校の先生? 教育委員会?

このページでは、とある学習塾の室長が、静岡県内の進学や受験について思うがままに綴ります。

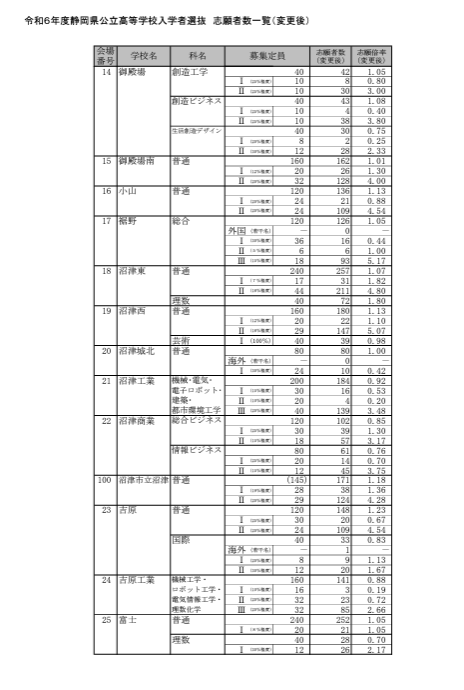

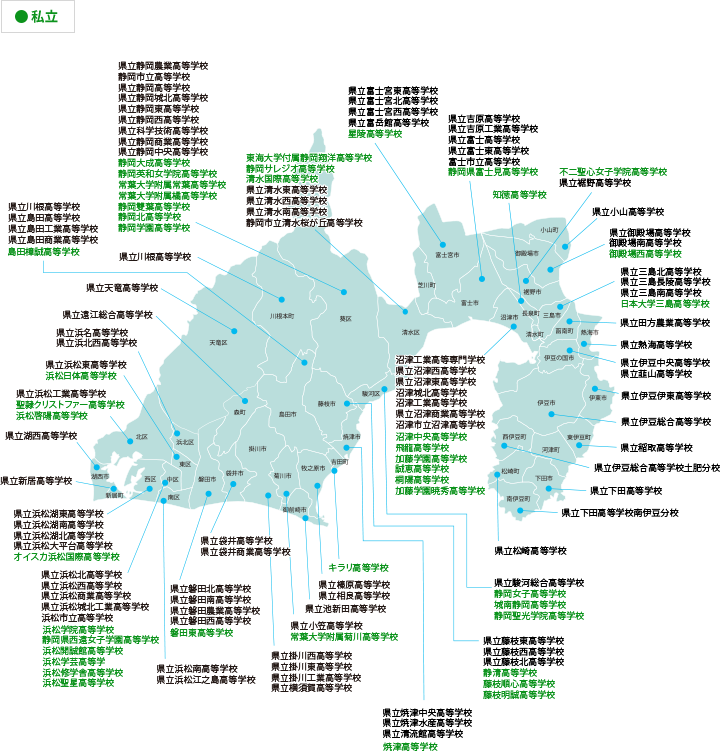

もうすぐ合格発表です。静岡の高校(公立)の倍率は、結局どうだったのか?

2024/3/9

子供に静岡県の公立を受験させた親の方々、希望の高校の倍率をご存じですか?

2月28日に、静岡県教育委員会が、2月28日に 最新の倍率(と志願者数)一覧を出しています。

あの高校、この高校・・・。人気と言っては語弊があるかもしれませんが、立地や地域人口含めさまざまな理由により、実際は倍率に差が出ています。

少子化による、公立高校減少(統廃合)。

定員割れ、という言葉は 官(文科省、教育委員会)、民(教育ビジネス)ともに使いたくない言葉なのかもしれません。しかし、少子化は確実に起きている事実です。

文部科学省では、高校教育の将来のあり方について、少子化を踏まえた理想像を模索しています。

高等学校教育の在り方ワーキンググループ中間まとめについて

『高等学校教育の在り方ワーキンググループ中間まとめ参考資料集』より・・・

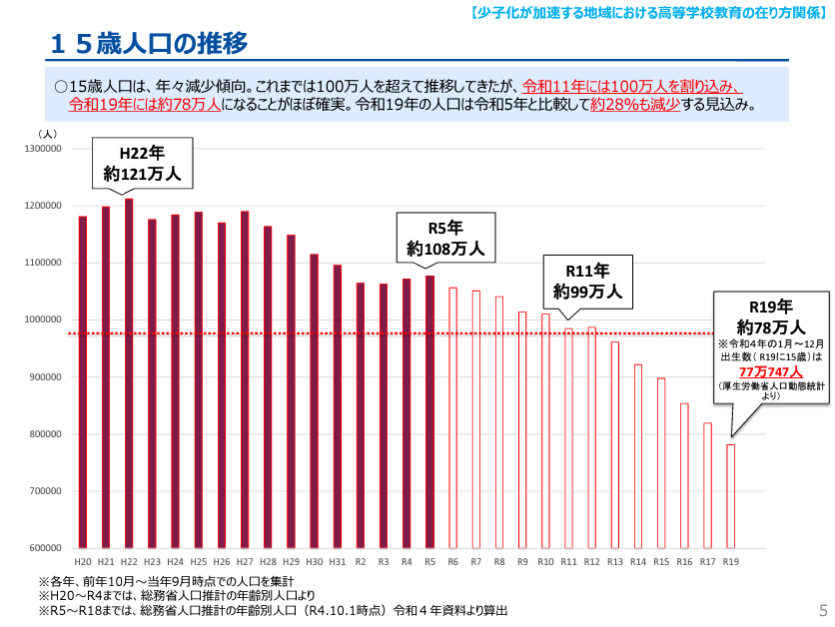

15歳人口は、年々減少傾向。これまでは100万人を超えて推移してきたが、令和11年には100万人を割り込み、令和19年には約78万人になることがほぼ確実。令和19年の人口は令和5年と比較して約28%も減少する見込み。

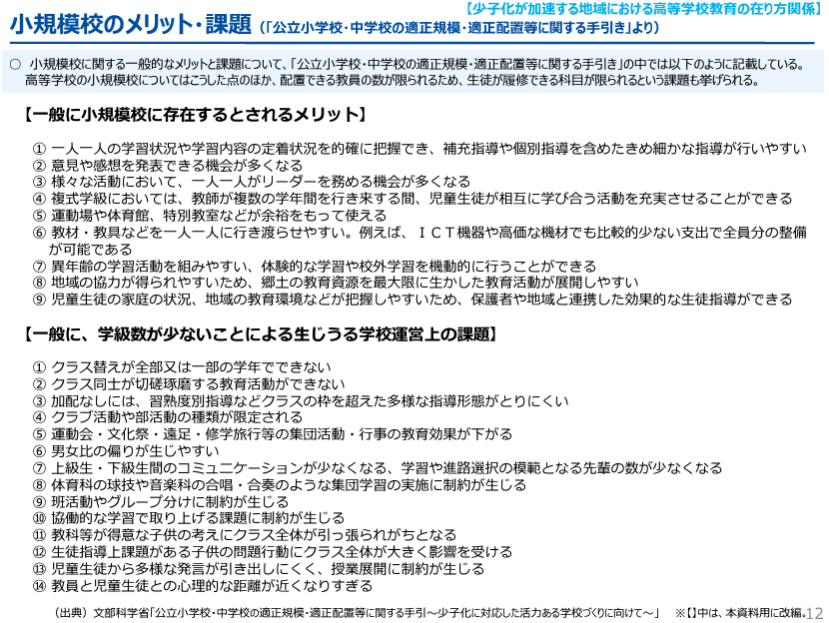

地方特有かもしれませんが、公立高校の将来のあり方として、小規模学級化は避けられないと思われます。しかしながら、悪いことばかりではなく、そもそも昔の大学級・マンモス校がよかったのかというとそうでもないのかもしれず、メリットもあるようです。

イメージ的には、小集団的、な学級・学習 になってゆく、ということでしょうか。

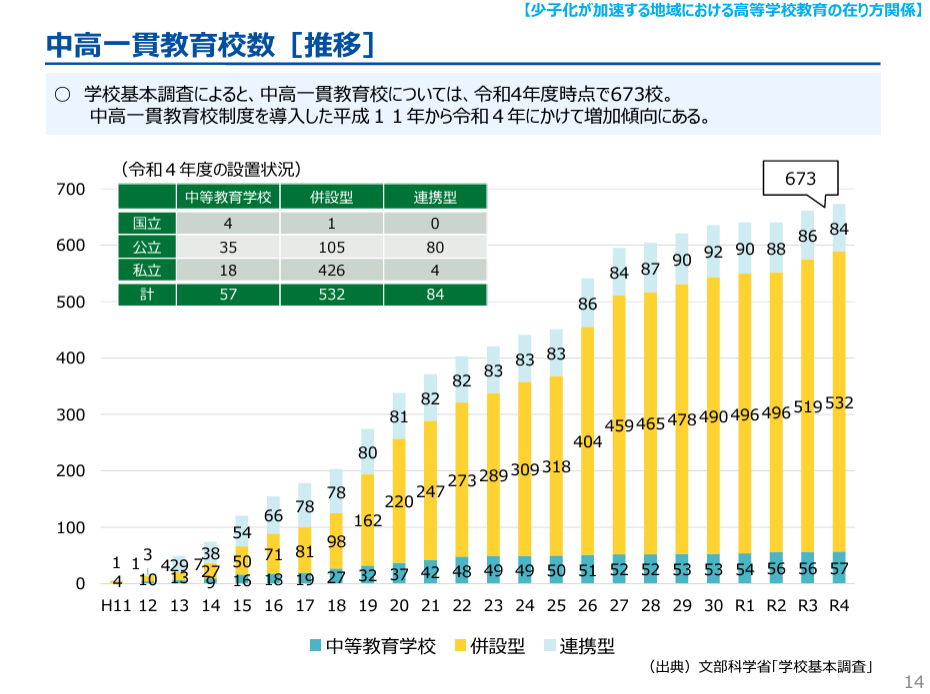

中高一貫高は、増えている。

ところで、少子化言いつつ、増えているものがあります。

「併設型」が増え続けているようです。社会のニーズなのか、学校側の生徒確保戦略なのか。文科省はこの理由(分析)には言及していません。

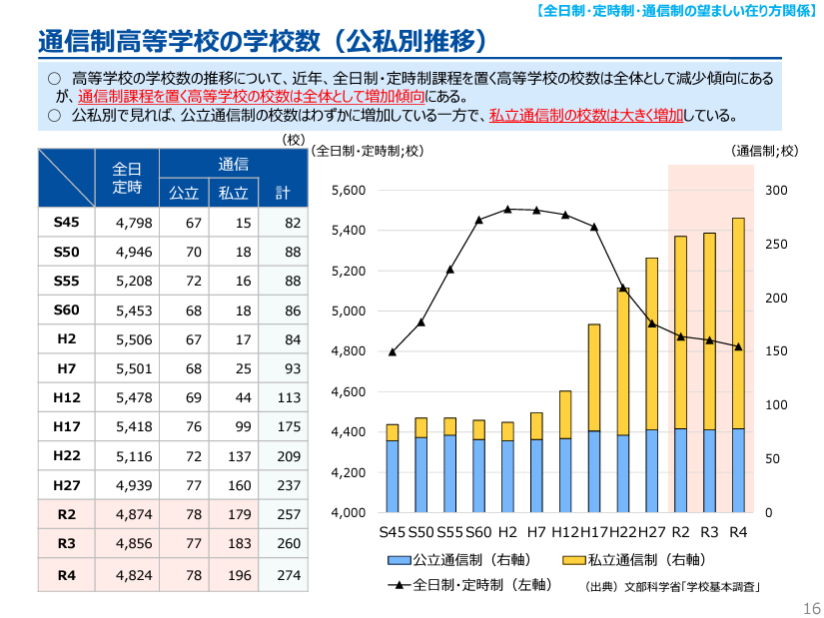

少子化の中、増えている、私学通信制。

一方で、こちらも増えています。

○高等学校の学校数の推移について、近年、全日制・定時制課程を置く高等学校の校数は全体として減少傾向にあるが、通信制課程を置く高等学校の校数は全体として増加傾向にある。

○公私別で見れば、公立通信制の校数はわずかに増加している一方で、私立通信制の校数は大きく増加している。

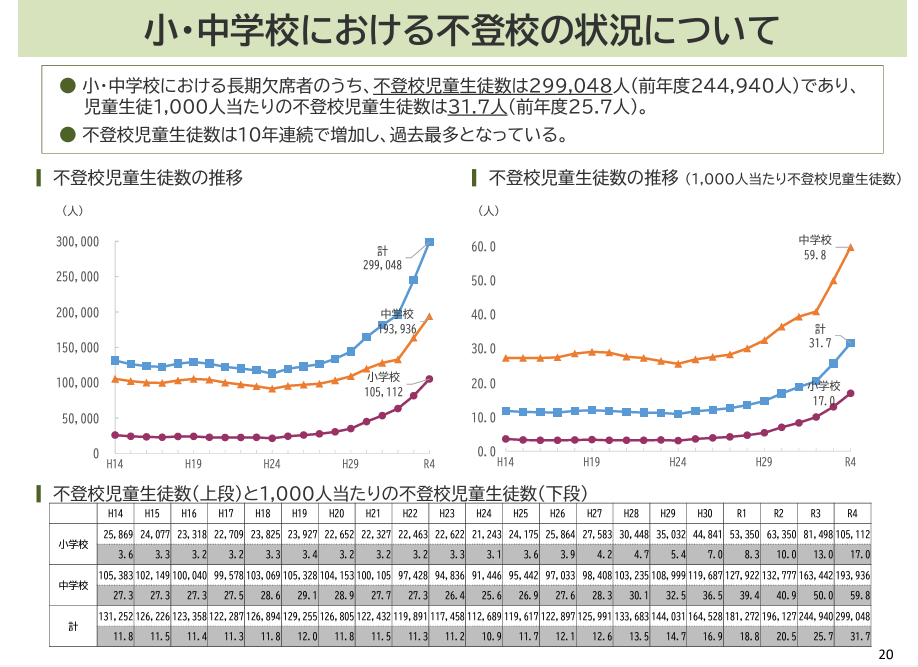

不登校の問題もあるのかもしれません。

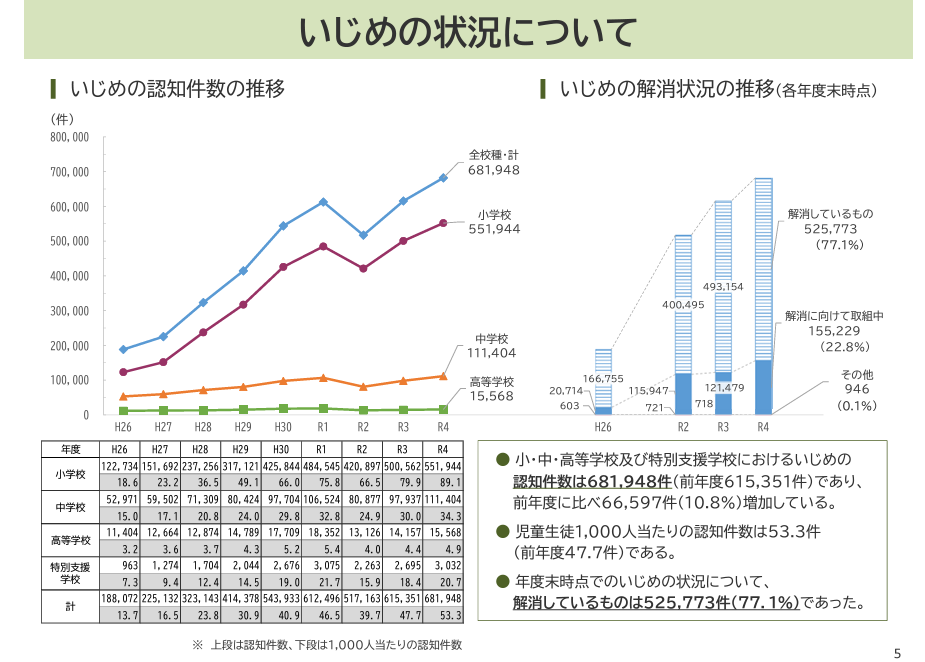

不登校 30万人時代

昨年、話題になりました。

いじめの問題も、不登校やその後の進学先選択に影響を与えているかもしれません。

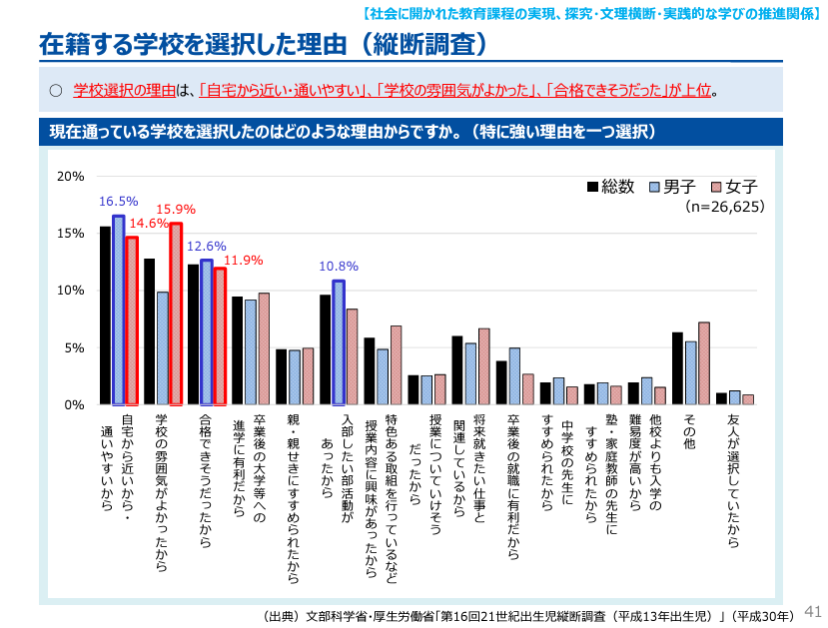

そもそも、高校選択の理由は?

中学生は、高校を、そもそもどんな理由で選ぶのか?

まあ、こういうものなのかもしれません・・。

将来のことは、高校に入ってから 探索しよう。そういうものかもしれません。

大学進学も、高校に入ってからじっくり考え、XX年頃から頑張ろう・・! 的な。

ところが・・

高校入学後、学習意欲があまり上がらないようです。

しかし、将来をしっかり考える子は、しっかり学習するようです。

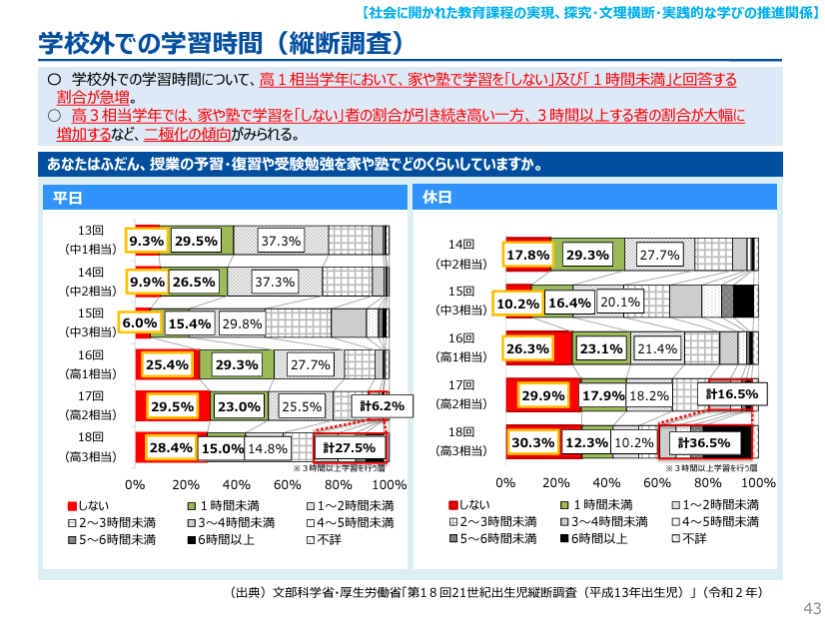

〇学校外での学習時間について、高1相当学年において、家や塾で学習を「しない」及び「1時間未満」と回答する割合が急増。

○高3相当学年では、家や塾で学習を「しない」者の割合が引き続き高い一方、3時間以上する者の割合が大幅に増加するなど、二極化の傾向がみられる。

二極化だそうです。

高校入学する子を持つみなさん、みなさんのお子さんは、どちらになりそうでしょうか?

今回は、静岡県の公立高校の倍率や定員の話から、地方の公立高校の数や定員割れ、将来行われる学習の質について思いをはせてみました。

文科省のとりまとめ資料の最後のページを見ると、高校での遠隔授業や、小集団活動的な授業、地域産業やコミュニティとの接点増等、少子化ならではの「教育の質」の将来像がなんとなく見えるように思います。

静岡県の中学マップ、高校マップ、大学マップ。

こちらを参照ください。

![]() 長泉進学速報

長泉進学速報

- 広がる年内入試

2025/12/24

- スカラシップとは?

2025/12/19

- 公立高89校から50~60校に

2025/12/16

- 静岡・裾野の「ウーブン・シティ」、地元小中学生らが先端技術体験

2025/12/2

- 子供達が安心して学び成長できる場所は

2025/11/27

![]() とある室長のブログ

とある室長のブログ

- 産学連携プロジェクト2025

2025/12/23

- 情報Ⅰは必須科目

2025/9/26

- 英検の新級

2025/9/23

- 内申点とは

2025/9/19

- 部活動の地域移行

2025/9/17